Польза бега на короткие дистанции

Подготовка к спринтерским гонкам, как и любой вид бега, укрепляет сердце и лёгкие, развивает выносливость. Но самые интересные метаморфозы происходят внутри организма.

Через восемь недель скоростных тренировок увеличивается количество ферментов, которые отвечают за распад и ресинтез нашего универсального и эффективного источника энергии – аденозинтрифосфата, или АТФ в спортивной литературе. Во время работы мышц АТФ распадается, и высвобождается энергия, которую и использует наше тело. А потом начинается ресинтез АТФ – непрерывное восстановление.

То есть наше тело непрерывно производит новый источник энергии. И при тренировке спринтерского бега можно натренировать свое тело так, чтобы это восстановление АТФ (а, следовательно, и новый приток энергии) происходило быстрее – а это напрямую отражается на производительности, на качестве работы и на возможности поддерживать более высокое физическое усилие.

Читайте по теме: Как развить и увеличить выносливость в беге

📝Общие правила

Правила для барьерного бега практически идентичны правилам забегов на короткие дистанции. Однако, данный вид бега, имеет свои тонкости, связанные с наличием препятствий на пути барьериста.

В регламенте барьерного бега четко указаны дистанции, количество, высота и расстояние до первого препятствия.

- Для мужских и женских забегов действует свой регламент.

- Спортсмен должен обладать хорошей скоростью, гибкостью и прыгучестью.

- Барьерный бег представляет собой групповой забег на 50 м, 60 м, 400 м, для женщин 100 м и 110 м.

- Конструкция барьеров выполнена в виде буквы L и считается самой безопасной.

- Высота барьеров составляет 0,914-1,067 м. для мужчин и 0,762-0,84 м. для женщин.

- Расстановка легкоатлетических барьеров определяется протяженностью забега, а также зависит от пола спортсменов.

Барьеры расставлены на равном расстоянии друг от друга, поэтому спортсмен должен учитывать:

- Количество шагов и их длину, в зависимости от физических данных атлета.

- Качество дорожки и погодные условия.

Спортсменов дисквалифицируют, если:

Нога была пронесена сбоку от барьера, а не над ним.

Препятствие было задето рукой или ногой.

Правила легкой атлетики

В каждом отделении легкой атлетики действуют свои правила. Однако есть несколько общих принципов, которым должны следовать все спортсмены и, прежде всего, организаторы гонок.

Основные принципы таковы.

- Если забег короткий, то дорожка должна быть прямой. На большие расстояния допускается круговая дорожка.

- На коротких дистанциях спортсмен бежит только на дорожке, которая ему выделена (до 400м). Свыше 600 ему уже можно выходить на общую.

- На дистанции до 200 м ограничено число участников забега (не более 8).

- На поворотах запрещен переход на соседнюю дорожку.

В забегах на короткие дистанции (до 400 метров) спортсмены имеют три команды.

«На старт» – подготовка спортсмена;

«Внимание» – подготовка к рывку;

«Марш» – начало движения.

Что такое стипль-чез

История

В 1850 г. студент из Оксфорда, участвовавший в скачках на лошадях с препятствиями, предложил сократить вдвое (с 4-х до 2-х миль) дистанцию и пробежать ее на «своих двоих». Идея прижилась и с 1879 г. в Великобритании начали проводить национальные первенства (с 1936г. в России).

Наше время

Современный стипль-чез — бег с препятствиями на 3000 м (допускается « укороченная версия» – 2000 м для уровня молодежных и местных соревнований). По классификации – средняя дистанция. В силу своей специфики, проводится только в летний сезон на открытых стадионах. С 1920 г. входит в олимпийскую программу ( для женщин с 2008 г.). Считается, наряду с забегами на 800 м и 1500 м, наиболее зрелищным видом.

Виды и правила

- Летние виды: 100 м (женщины), 110 м (мужчины), 400 м (все эти дистанции представлены на Олимпийских играх и чемпионате мира по лёгкой атлетике);

- Зимние виды: 50 м, 60 м.

Как и в спринтерских видах, в барьерном беге каждый спортсмен обязан бежать по своей дорожке, не мешая соседям.

Дисквалификация ждёт атлета в том случае, если он:

- пронёс ногу, ступню сбоку (вне) барьера;

- намеренно сбил свой или чужой барьер ногой или рукой.

Для барьеров тоже есть определённые правила:

Правила барьерного бега

Обычно такой снаряд весит не менее 10 кг. Ножки барьера всегда смотрят в направлении старта, и если барьер падает, то он падает вперёд, что исключает травмирование бегуна.

Техника барьерного бега

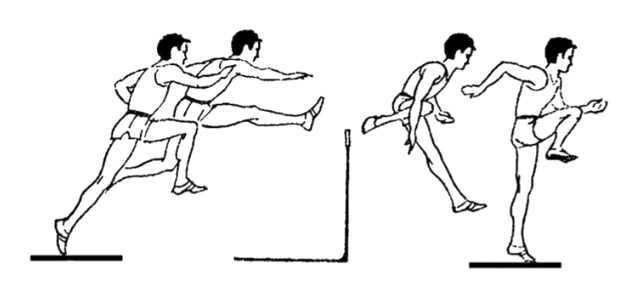

Преодоление препятствия в барьерном беге исключает прыжки, хотя по незнанию можно подумать, что атлеты именно так и «берут» барьеры. Переход с бега на прыжок уменьшает скорость, что для такой спринтерской дистанции просто недопустимо, поэтому барьеристы «перешагивают» барьер.

Данная техника была введена в конце 19 века американским барьеристом Элвином Крэнцлайном, пробежавшим в 1898 году 110 м дистанции с барьерами за 15,2 сек.

Как же барьер «перешагивают»?

Для начала нужно определить, чётное или нечётное количество шагов будет до барьера. У каждого барьериста есть маховая нога и толчковая. Маховая нога боковым взмахом первой преодолевает барьер, а толчковая, описывая дугообразную траекторию, преодолевает барьер второй.

Правильная техника “перешагивания” барьера

Если до барьера нечётное количество шагов, то на первую колодку ставится маховая, на вторую – толчковая нога. Если чётное, тогда барьерист ставит на первую колодку толчковую, на вторую – маховую ногу. То есть в первом случае бег начинается с толчковой ноги, а во втором – с маховой.

Средние значения барьерного шага для мужчин составляют 3,5 м, а для женщин – 3 м.

Преодоление барьера делят на три этапа:

- атака барьера;

- переход через барьер – начинается после отрыва толчковой ноги от опоры;

- сход с барьера – начинается в момент, когда маховая нога касается опоры за барьером.

В завершающей фазе расстояние от барьера до постановки маховой ноги составляет примерно 130-160 см. И уже через три беговых шага спортсмены вновь начинают преодолевать следующий барьер.

Шаги в барьерном беге отличаются от спринтерских. Так, первый шаг самый короткий, второй – длинный, а третий перед набеганием на барьер – на 15-20 см короче второго. Финишный рывок точно такой же, как и в спринтерском беге, он делается с максимальной скоростью, поэтому сход с последнего барьера обычно более быстрый, чем со всех предыдущих.

Для барьерного бега очень важно развивать гибкость задней и передней поверхностей бедра, а также подвижность в тазобедренных суставах. Несмотря на то, что в этом виде короткие расстояния, барьерный бег стоит в ряду наиболее сложных технических дисциплин лёгкой атлетики, поскольку каждый спортсмен должен сочетать в себе силу, скорость, координацию и ритмичность

Упражнения, используемые для овладения техникой барьерного бега:

- махи ногой вперёд-назад, вправо-влево у опоры;

- ходьба выпадами;

- разножка;

- бег с высоким подниманием бедра;

- бег с захлёстыванием голени;

- олений бег;

- переход барьеров, поставленных на расстоянии 2-3 м друг от друга;

- преодоление учебных барьеров в медленном темпе.

Эстафетный бег с барьерами

Иногда барьеристы соревнуются в составе эстафеты, но такие гонки не включены в программы крупных международных турниров. Обычно они встречаются только на соревнованиях, которые состоят исключительно из эстафет. Так, например, эстафетный бег с барьерами был в программе Всемирной эстафеты ИААФ в 2019 году.

Стандартные гонки похожи на спринтерскую эстафету: 4 × 110 м для мужчин и 4 × 100 м для женщин. Бывает и смешанная эстафета из двух мужчин и двух женщин. Дистанция в данном случае составляет 110 м.

Одновременно могут соревноваться только 4 команды, так как большинство стадионов имеет только 8 дорожек. На одну команду выделяется две дорожки.

На одном конце на соседних друг другу дорожках стоят участник №1 и участник №3, а на противоположном – участники №2 и №4. Бегун №1 стартует на 100 или 110 метров к своему напарнику №2, визуально передаёт эстафету (палочки не используются), затем бегун №2 бежит в противоположном направлении к №3 и так далее.

Бег с барьерами – захватывающая дисциплина лёгкой атлетики. И хотя он малодоступен обычному любителю, однако занятия с барьерами довольно часто используются тренерами при подготовке бегунов к гладкому бегу, ведь способность преодолевать препятствия, сохраняя при этом скорость, может сделать из обычного спортсмена сильнейшего атлета.

Читайте далее: Эстафетный бег: техника, правила, виды, нормативы

Что относится к легкой атлетике?

Он традиционно делится на следующие подразделы.

Каждая группа состоит из разных ветвей.

Главное представительство этого вида спорта находится там, где начинается трасса.

- Бег. Короткие дистанции. Спринтерский. Бегают спортсмены 100, 200, 400 метров. Есть нестандартные дистанции. Например, бег 300 метров, 30, 60 м (школьные нормативы). На последней (60м) дистанции соревнуются бегуны в помещениях.

- Средние. Протяженность – 800 метров, 1500, 3000. В последнем случае возможен бег с препятствиями. На этом, собственно, перечень не исчерпывается, проводятся соревнования и на нетипичных дистанциях: 600 метров, километр (1000), милю, 2000 метров.

- Стайерский. Протяженность составляет свыше 3000 метров. Основные олимпийские дистанции – 5000 и 10000 метров. В эту категорию включен и марафон (42 километра 195 метров).

- С препятствиями. Иначе он называется стипль-чез. Соревнуются в основном на двух дистанциях. На открытом воздухе – на 3000, в помещении (манеже) – 2000. Суть его – преодолеть трассу, на которой есть 5 препятствий. Среди них яма, заполненная водой.

- Барьерный бег. Протяженность небольшая. Женщины бегают 100 метров, мужчины – 110. Есть так же дистанция – 400м. Число установленных барьеров всегда одно и то же. Их всегда 10 штук. Но расстояние между ними может изменяться.

- Эстафета. Соревнования только командные (обычно 4 человека). Бегают на 100м и 400 (стандартные дистанции). Бывают эстафеты комбинированные, а также смешанные, т.е. включают еще и дистанции другой протяженности, порой и препятствия. Необходимо отметить, что эстафетные соревнования проводятся так же и на 1500, 200, 800 метров. Суть эстафеты проста. Нужно донести палочку до финиша. Пробежавший свой этап спортсмен передает эстафетную палочку своему партнеру.

Ходьба

В отличие от обычной ходьбы, это специальный ускоряющий шаг.

Основные требования для этого:.

Традиционно спортсмены проходят 10 и 20 км на природе и 200 м и 5 км в помещении. Также 50 000 м. и 20 000 м. Включен в олимпийскую программу.

Прыжки

Принцип прост. Вы должны прыгнуть как можно дальше или выше. В первом случае джампер имеет секцию, где расположены беговая дорожка и яма, обычно заполненная песком.

Существует два типа прыжков.

Прыжки в высоту выполняются либо с использованием только мышечной силы, либо (более того) с использованием шестов, которые представляют собой специальные приспособления. Прыжки выполняются как с места, так и с разбега.

Метания

Цель — бросить или толкнуть предмет как можно дальше.

Эта ветвь содержит несколько подтипов.

- Толкание снаряда. Используется в его качестве ядро. Изготавливается оно из металла (чугун, латунь и т. д.). Вес мужского – 7, 26 килограмм, женского – 4.

- Метание. Снаряд – диск, копье, мяч, граната. Копье:

Сергей Бубка (СССР), прыжки с шестом

- Рекорд: 6,14

- Длительность: 25 лет и 2 месяца (31.07.1994)

- Результат на ЧМ-2019: 5.97 (Сэм Кендрикс, США)

У прославленного советского и украинского спортсмена Сергея Бубки — 17 мировых рекордов в период с 1984 по 1994 год. За эти десять лет он лишь однажды упустил звание лучшего прыгуна с шестом. Случилось это на соревнованиях в 1984 году в Риме. Да и то — лишь на несколько минут. Неожиданно для многих француз Тьерри Виньерон посягнул на рекордную высоту 5,91 и взял ее. Буквально в следующей же своей попытке Бубка заказал 5,94 и с легкостью перелетел планку, вернув рекорд себе.

После этого он еще 13 раз поднимал мировой рекорд, достигнув в итоге высоты 6,14. Произошло это событие 25 лет назад. С тех пор никто близко не подбирался к такому результату. Да и в принципе прыжки за 6 метров случаются не так часто. Хотя в помещениях француз Рено Лавиллени в 2014 году взял 6,16. Но это уже другая дисциплина.

Особенности правил

Необходимость преодолевать специфические искусственные препятствия в ходе забега, внесла коррективы в правила организации соревнований. Самое коварное испытание – прыжок через яму с водой (366х366см, глубина от 76 см сходит к 0 в конце ямы) вынесено на отдельный участок на вираже. Барьеры, (высота 0,914м для мужчин и 0,762 м для женщин) весом от 80 до 100 кг, закреплены жестко (в отличие от спринта), что дает возможность атаковать их с опорой (метод «напрыгивания»).

Ширина не менее 3,96 м «закрывает» 3 дорожки внутреннего радиуса, чтобы минимизировать риски столкновений, хотя незначительные соприкосновения допускаются правилами. Всего по кругу устанавливается 5 равноудаленных препятствий, причем 4-ое, перед ямой с водой.

Разрешается наступать в воду, но обязательно над условной горизонтальной проекцией вершины барьеров, в противном случае участнику грозит дисквалификация. Общее количество барьерных препятствий – 28, ям с водой -7 ( на 3000 м, на 2000 м- соответственно 18 и 5).

Точка старта в стипль-чез отлична от старта в гладком беге на 3000 м, т.к. учитывается забегание на дорожку, где оборудована яма с водой (старт производится на стороне, противоположной финишу). Стартовые позиции определяются жеребьевкой или с учетом места, которое занял спортсмен на предыдущих этапах соревнований.

В отличие от спринтерских стартов с колодок из низкой стойки, стипль-чез начинают из высокой стойки с быстрейшим занятием позиции у внутреннего радиуса. Финиш фиксируется стандартно, по положению туловища. Фальстарты встречаются редко, особенно после строгих нововведений ИААФ (международная федерация легкой атлетики).

В отличие от спринтерских стартов с колодок из низкой стойки, стипль-чез начинают из высокой стойки с быстрейшим занятием позиции у внутреннего радиуса. Финиш фиксируется стандартно, по положению туловища. Фальстарты встречаются редко, особенно после строгих нововведений ИААФ (международная федерация легкой атлетики).

Положение туловища и рук

Основное требование – вертикальное положение туловища. Излишний наклон вперед увеличивает опасность «натыкания» на ногу при постановке стопы. Отклонение туловища назад приводит к чрезмерному подъему бедра и делает бег напряженным, «гарцующим», при этом голова, как правило, несколько запрокидывается назад. Не сутультесь, избегайте бокового раскачивания, скручивания туловища.

Руки помогают сохранить равновесие и стабилизируют положение туловища. Скручивание туловища нейтрализуется правильной работой рук, плоскость соответствия которых должна составлять с направлением бега угол примерно в 45 °С. Кстати, это скручивание не так уж безобидно и требует дополнительной затраты сил. Оно происходит в поясничном отделе. Тысячи стереотипных движений перегружают межпозвонковые диски, которые мало приспособлены к такого рода воздействиям.

Руки должны быть согнуты в локтях примерно под углом 90 °С или несколько меньшим. При недостаточном сгибании и довольно быстром беге работа рук требует значительной затраты сил, так как в этой работе участвуют и мышцы туловища. Их напряжение затрудняет свободу движений в суставах грудной клетки и плечевом поясе при вдохе, в результате дыхание становится более напряженным и поверхностным.

В этом случае скорость возрастает сама собой. Неизбежны «натыкание» на ногу, удары и сотрясения ощущаются во всех звеньях тела. Именно поэтому бегуны впервые обнаруживают боль в суставах как раз при беге под гору. Болевые ощущения появляются чаще всего в области колена. При беге старайтесь ставить стопу с пятки, укоротить шаг и снизить скорость бега. При необходимости на спуске вообще перейдите на ходьбу.

Техника барьерного бега

Преодоление препятствия в барьерном беге исключает прыжки, хотя по незнанию можно подумать, что атлеты именно так и «берут» барьеры. Переход с бега на прыжок уменьшает скорость, что для такой спринтерской дистанции просто недопустимо, поэтому барьеристы «перешагивают» барьер.

Тренировочные планы к марафону и полумарафону. и начните подготовку сегодня.

Данная техника была введена в конце 19 века американским барьеристом Элвином Крэнцлайном, пробежавшим в 1898 году 110 м дистанции с барьерами за 15,2 сек.

Как же барьер «перешагивают»?

Для начала нужно определить, чётное или нечётное количество шагов будет до барьера. У каждого барьериста есть маховая нога и толчковая. Маховая нога боковым взмахом первой преодолевает барьер, а толчковая, описывая дугообразную траекторию, преодолевает барьер второй.

Правильная техника “перешагивания” барьера

Если до барьера нечётное количество шагов, то на первую колодку ставится маховая, на вторую – толчковая нога. Если чётное, тогда барьерист ставит на первую колодку толчковую, на вторую – маховую ногу. То есть в первом случае бег начинается с толчковой ноги, а во втором – с маховой.

Средние значения барьерного шага для мужчин составляют 3,5 м, а для женщин – 3 м.

Преодоление барьера делят на три этапа:

- атака барьера;

- переход через барьер – начинается после отрыва толчковой ноги от опоры;

- сход с барьера – начинается в момент, когда маховая нога касается опоры за барьером.

В завершающей фазе расстояние от барьера до постановки маховой ноги составляет примерно 130-160 см. И уже через три беговых шага спортсмены вновь начинают преодолевать следующий барьер.

Шаги в барьерном беге отличаются от спринтерских. Так, первый шаг самый короткий, второй – длинный, а третий перед набеганием на барьер – на 15-20 см короче второго. Финишный рывок точно такой же, как и в спринтерском беге, он делается с максимальной скоростью, поэтому сход с последнего барьера обычно более быстрый, чем со всех предыдущих.

Для барьерного бега очень важно развивать гибкость задней и передней поверхностей бедра, а также подвижность в тазобедренных суставах. Несмотря на то, что в этом виде короткие расстояния, барьерный бег стоит в ряду наиболее сложных технических дисциплин лёгкой атлетики, поскольку каждый спортсмен должен сочетать в себе силу, скорость, координацию и ритмичность

Упражнения, используемые для овладения техникой барьерного бега:

- махи ногой вперёд-назад, вправо-влево у опоры;

- ходьба выпадами;

- разножка;

- бег с высоким подниманием бедра;

- бег с захлёстыванием голени;

- олений бег;

- переход барьеров, поставленных на расстоянии 2-3 м друг от друга;

- преодоление учебных барьеров в медленном темпе.

🥗Питание

Важнейшей составляющей для барьериста является питание, не только во время соревнований, но и в процессе тренировок.

Употребляемая пища не должна приносить дискомфорт во время бега, а белки, жиры и углеводы должны вовремя (и в необходимом количестве) поступать в желудок.

Правило 2х часов.

Прием пищи обязательно должен быть не менее, чем за 2 часа до тренировки. Съеденная еда должна успеть перевариться, иначе повышается риск вздутия живота и его боли.

Постоянство.

Это правило основывается на закреплении привычки питаться вовремя и набирать все необходимые микроэлементы. Меню может повторяться изо дня в день, если оно сбалансировано.

90/10

Не обязательно полностью лишать себя возможности употреблять любимые, но столь вредные блюда. Достаточно придерживаться 90% программы питания, а оставшиеся 10% заполнить лакомствами.

Срочная заправка.

В течение 20-60 минут, после тренировки, стоит дать мышцам питание для их восстановления. Подойдет еда, насыщенная протеинами. Полноценный прием пищи должен быть не позднее 1,5 часов после тренировки.

Накопление.

Правильно питаться нужно до, во время, и после тренировок. Нельзя кормить организм полезными элементами всего раз в неделю. Польза, от правильного питания, имеет накопительный эффект.

Соревнования

Челтенхэмский золотой кубок

Этот стипль-чез проводится с 1924 года в Англии и является одним из самых значимых стипль-чезов в мире. Дистанция этой скачки 5200 м, на дистанции расположены 22 барьера в виде живых изгородей и барьеров из хвороста. Самой знаменитой лошадью этого стипл-чейза стал жеребец по кличке Голден Миллер, который пять лет подряд был непобедим на этом стипль-чезе (с 1932 по 1936 гг.). Другой знаменитой лошадью этого стипль-чеза является знаменитый Аркл, который выигрывал этот стипль-чез трижды, каждый раз оставляя своих соперников далеко позади. С тех пор на Челтенхэмском ипподроме стоит памятник этому выдающемуся победителю.

Ливерпульский стипль-чез

Этот, самый большой по протяжённости, самый сложный по условиям, самый старый и самый престижный на планете стипль-чез англичане называют Grand National. Впервые этот стипль-чез состоялся в феврале 1836 года. Проходит он ежегодно каждую первую субботу апреля близ Ливерпуля в маленьком городке Эйнтри на одноимённом ипподроме. Дистанция «Гранд Нэшнл» 7250 м, количество барьеров — 30, высота барьеров около 1,5 м. Скачка разложена на два круга, 14 из 16 барьеров, расположенных на кругу, лошади преодолевают дважды, два оставшихся лошади прыгают при подходе к финишной прямой. Старт принимают до 40 лошадей. Самой знаменитой лошадью Ливерпульского Grand National считается гнедой жеребец Рэд Рам, легенда английских скачек с препятствиями. Эта лошадь пять раз стартовала в этом стипль-чезе, три раза была первой, и дважды второй. Памятник Рэд Раму стоит на ипподроме в Эйнтри.

Пардубицкий стипль-чез

Большой Пардубицкий стипль-чез — второй по значимости, по протяженности дистанции стипль-чез после Ливерпульского, но такой же сложный и тяжёлый. Этот стипль-чез был учреждён чешским графом Зденко Кински, после того, как он стал победителем Ливерпульского стипль-чеза. Впервые состоялся в 1874 году в маленьком чешском городке Пардубицы, за что и получил своё название. Пардубицкий стипль-чез проводится в каждое второе воскресенье октября, часто под осенним дождём, что добавляет сложности лошадям и жокеям. Дистанция Пардубицкого стипль-чеза — 6900 м, четвёртая часть трассы пролегает по вспаханному полю, которое в дождь превращается в густую вязкую жижу. На дистанции 30 препятствий, из которых двадцать семь надо преодолевать дважды. В Пардубицком стипль-чезе принимали активное участие советские конники.

Три года подряд (1957—1959) победителем в Пардубицах становился чистокровный жеребец из СССР Эпиграф (Эльбграф — Гассира) под седлом Владимира Федина, а затем Владимира Прахова. Побеждали здесь и другие советские конники: дважды на первом месте был Грифель с Иваном Авдеевым (1960—1961). В 1962 году победителями стали Габой и его жокей Ростислав Макаров. В 1967 году скачку выиграли Дрезден и его жокей Александр Соколов. В 1987 году Николай Хлудеев на Эроте выиграл этот стипль-чез в последний раз для СССР. Помимо чистокровных верховых лошадей здесь участвовали и лошади будённовской породы. Так, в 1964 году победителем стал жеребец этой породы Прибой (Беж — Паранджа) с жокеем Валентином Горелкиным.

В 1993 году будённовец Риголетто, а в 1994 году также будённовский Эрудит под седлом чехов также стали победителями здесь. Трижды в 1981—1983 годах победителем в Пардубицах становился чистокровный жеребец Сагар из СССР, но под седлом чешского жокея. Ещё одним трёхкратным победителем Пардубицкого стипль-чеза стал жеребец Железник и его жокей из Чехословакии Йожеф Ваня в 1988—1990 годах. Главным героем Пардубицкого стипль-чеза является жеребец Корок 1962 г. р. из Словакии, который трижды побеждал в Пардубицах под седлом жокея Вацлава Халупки. Впервые он стартовал в этом стипль-чезе в 1969 году и победил, намного опередив своих соперников. В 1970 отказался прыгать одно из препятствий и до финиша не дошёл, но в 1971 году он в третий раз стартовал в Пардубицах и снова победил. Самым удивительным в победах Корока было то, что жеребец от рождения хромал — одна передняя нога была короче другой! Последняя победа уникального жеребца состоялась в 1972 году.

Интересные факты

В стипль-чез спортсмены используют специальный вид кроссовок, которые «выталкивают» влагу. Учитывая, что в забеге приходится 7 раз опускаться в воду, даже в сухую погоду, такая обувь реально помогает. Некоторые африканские спортсмены решают эту проблему проще – они бегут босиком.

На Олимпиаде 1932г. в Лос-Анджелесе произошел курьезный случай: судья внимательно следил за американским дискоболом и отвлекся от своих основных обязанностей, что прямо отразилось на участниках забега – они пробежали лишний круг.

Составляющие успешных выступлений в одном из самых сложных видов беговых дисциплин, которым признан стипль-чез, это:

- Умение преодолевать значительное физическое напряжение

- Высокая координация движений

- Концентрация внимания

- Способность переключаться между разными видами нагрузки

- Расчет сил и быстрое принятие решения

Источник

Что такое стипль-чез

История

В 1850 г. студент из Оксфорда, участвовавший в скачках на лошадях с препятствиями, предложил сократить вдвое (с 4-х до 2-х миль) дистанцию и пробежать ее на «своих двоих». Идея прижилась и с 1879 г. в Великобритании начали проводить национальные первенства (с 1936г. в России).

Наше время

Современный стипль-чез — бег с препятствиями на 3000 м (допускается « укороченная версия» – 2000 м для уровня молодежных и местных соревнований). По классификации – средняя дистанция. В силу своей специфики, проводится только в летний сезон на открытых стадионах. С 1920 г. входит в олимпийскую программу ( для женщин с 2008 г.). Считается, наряду с забегами на 800 м и 1500 м, наиболее зрелищным видом.

Особенности техники

Специфика данного вида бега вносит дополнительные требования в процесс овладения техническими навыками. К общепринятой системе обучения бегунов на средние дистанции добавляется работа над техникой «барьериста», да еще и в значительной степени отличной от барьерного спринта.

При выборе метода «атаки барьера» ( шаг махом или наступание на барьер) учитываются антропометрические данные и координационные возможности спортсмена, позволяющие максимально рационализировать структуру движения и, тем самым, экономить потери на препятствиях. Эффективная техника может «убрать» более 10сек.

Есть нюансы и в способах «борьбы с водной преградой». Здесь необходимо приложить особые усилия, чтобы оттолкнувшись от планки, приземлиться как можно дальше и не угодить в глубоководную часть. Оптимальный вариант – увеличение скорости за 10-15м до препятствия.

Основы гладкого бега в стипль-чез закладываются общепринятыми методиками для стайеров. Отличительной чертой является дополнительная работа над элементами, связанными с «рваным» ритмом бега не тактического характера – подбор толчковой ноги, отталкивание, полетная фаза.

Тактическая и общефизическая подготовка практически не отличается от задач, стоящих перед бегунами на средние дистанции.

Ключевая роль в физической готовности отводится скоростной выносливости. В тренировочном процессе на подготовительном этапе это качество воспитывается путем нагрузок в аэробных условиях (около 80% времени).

Выбор и реализация тактических замыслов зависит от ряда условий, например:

- уровень квалификации спортсмена и соперников;

- масштаб соревнований;

- поставленная задача (достижение максимального результата по времени, победа в забеге, выход в следующий этап, проверка функциональной готовности, отработка новых тактических приемов);

- вид покрытия дорожки;

- климатическая зона (высота над уровнем моря).